Et voila, c'est terminé, je suis de retour en France. Bon certes c'est très long, mais promis mes petits canards, je vous agrémenterai l'article de quelques photos pour que vous puissiez reposer vos yeux. Je rappelle les repères: Corvis écrit en typo normale (basique, classique, bref le Times New Roman que l'on connait tous), et mes parties sont en italique (pour dénoter sans nul doute un certain décalage, une originalité flagrante..)

Il reste encore 3 jours de festival, et pourtant ça sent déjà la fin. Hershell Gordon Lewis est parti hier (non sans nous avoir dévoiler avant cela le synopsis de son prochainement gore et décalé THE AH-OH SHOW, un jeu télévisé qu’il vaut mieux ne pas perdre sous peine de sévices corporels), Eli Roth est parti ce matin (et a promis de revenir au plus vite goûter la douceur du chocolat et de l’hospitalité helvétique), et les séances rétrospectives s’amenuisent au profit des compétitions (ce qui permet de profiter du jury et de l’énorme présence de son président). Et en plus, enfin, pour la première fois depuis le début du festival, il pleut.

Pour cause de programme chargé, nous nous divisons la tache, Harley participera à la conférence « La littérature, muse du Cinéma », quant à moi je découvrirai HELLO GHOST, le premier film du coréen Young Tak Kim, vivement conseillé par les collègues de Sy-Fy Universe.

Conférence ayant pour invités Jack Ketchum (auteur américain à succès de littérature d'horreur), Adam Roberts (pasticheur et auteur britannique de science-fiction) et Frank Vestiel (réalisateur d'EDEN LOG), le thème « La Littérature, muse du Cinéma » ne peut que me faire frémir d'impatience. Les interrogations concernant les similitudes et les différences semble être un débat sans fin. Chaque invité a son propre point de vue mais pourtant tout le monde semble d'accord sur un point: ces deux arts seront éternellement liés. Pourtant les conversations ont plus tourné autour de l'insuccès des littératures de genre par rapport au succès du cinéma de genre. En effet, ces derniers ont rapporté beaucoup plus que les films dit « classiques ». LORD OF THE RINGS, HARRY POTTER, sont des succès cinématographiques et littéraires car, selon les invités, ils sont dans un courant pouvant brasser un public large: la science-fiction. Puis les invités dissertent sur le principe même de la transcription d'un support à l'autre. Et qui mieux que Jack Ketchum pouvait répondre à ses interrogations, à part Stephen King? Et oui, l'auteur a vu quatre de ses romans transposés à l'écran avec plus ou moins de succès. Et il est vrai qu'il y a toujours une certaine désillusion car ce que le lecteur perçoit dans un livre est différent de ce qu'on lui donne à voir sur un écran. Mais ce sentiment s'efface si il considère que le metteur en scène a réussi à conserver l'atmosphère initialement créée.

De mon côté, je me dirige, dans l’expectative, à la projection de ce HELLO GHOST dont on dit tant de bien (enfin, en tout cas dont les gens ayant apprécié le FISH STORY à la structure similaire il y a 2 ans disent tant de bien). Comme à chaque séance, je prépare mon billet pour le présenter aux Dobbys. Oui, les Dobbys! Cette année, tous les billets sont munis de code barre qu’il faut passer, pour entrer dans les salles, au radar de drôle de petites machines qui émettent une lumière de couleur quand le billet est validé, tout en nous répondant « Okey ! », « Blue » ou encore « Yellow » avec la voix du célèbre elfe de maison. Inutile de préciser qu’ils sont devenus en quelques jours les mascottes de tous les festivaliers.

HELLO GHOST donc, ou l’histoire d’un dépressif suicidaire qui, après une énième tentative ratée se retrouve suivi dans ses moindres mouvement par 4 fantômes (le grand-père pervers, le fumeur, la femme qui pleure et le gamin) qui, dixit eux-mêmes « utiliseront son corps tant qu’il n’aura pas exaucé leur souhait » (ça rappelle UNITED STATES OF TARA..). Cela aurait pu être une comédie familiale hollywoodienne basique (d’ailleurs Chris Colombus a dès sa sortie acheté les droits du film en vue d’un remake), seulement voilà, nous sommes en Corée du Sud, et c’est une nouvelle preuve que si Dieu aime le cinéma, il doit certainement être coréen. Bien que beaucoup moins obscur que FISH STORY (il y a une trame unique à suivre), HELLO GHOST cultive comme son grand frère le mystère, semant des indices visibles, mais qui ne prendront leur sens qu’à la fin du métrage, offrant une fin poignante et surprenante alors que l’humour et l’émotion, même attendus, nous avait déjà conquis. C’est là tout le génie des coréens: savoir flirter avec le mélo en sachant sans cesse l’éviter, désamorçant l’excès hypothétique par des trouvailles scénaristiques réjouissantes et un humour naïf tout aussi rafraichissant. Bien loin de la violence sèche et glauque des récents opus du pays du matin calme, HELLO GHOST prouve que les coréens réussissent aussi leurs films légers, et offre une des histoires les plus émouvantes et drôle de l’année. Meilleur film du festival jusqu’à preuve du contraire.

Et c’est les yeux pleins d’étoiles que je me dirige vers le Théâtre du Passage, lieu des diverses conférences (et de l’exposition sur la 3D qui orne les murs conjointement au symposium sur le même sujet, « Imaging the future », qui avait lieu plus tôt dans la semaine), pour y retrouver Harley.

Corvis me rejoint à la fin de la conférence puis nous partons voir TODOS TUS MUERTOS, film colombien narrant l'histoire d'un paysan qui découvre un tas de cadavre dans son champ un beau matin. L'histoire (ouais, enfin l’histoire c’est un bien grand mot, disons le concept) aurait pu être excellente si, au lieu d'être un long métrage, le réalisateur avait raccourci bon nombre de plans inutiles voire trop longs, pour se concentrer sur les péripéties. (Les… les quoi ?) Le film s’avère extrêmement décevant car les longueurs sont beaucoup trop fréquentes et le final totalement raté. (Je dirais même qu’il n’avait pas lieu d’être – et encore moins dans un festival tel que le NIFFF – tant le seul intérêt thématique du film, soit la politique de l’autruche des villes colombiennes par rapport aux massacres perpétrés par le gouvernement, et le véritable pouvoir détenu dans l’ombre par d’obscurs anonymes, est résumé brillamment en une scène de 10 minutes où le maire tente de refourguer le « problème » au village voisin et ne cesse de charger et décharger les cadavres dans un camion sans savoir que faire)

Entre deux séances, une discussion avec Fausto Fasulo et Julien Sévéon s'improvise (c'est vite dit hein, j'ai surtout voulu savoir comment faire sa place au soleil dans l'univers impitoyable des journalistes cinématographiques), mélangeant des sujets comme: « Le public est-il con? » (je dis oui [je persiste et signe, le public est con {mais pas toi ô lecteur} ], Fausto dis non), « Comment être journaliste cinématographique? » (réponse: il vaut mieux le faire comme un extra plutôt que de rêver d'en faire un boulot alimentaire), « Comment faire découvrir le cinéma à la populace? » (apparemment il vaut mieux éviter l'ordre chronologique, qui peut être ennuyeux à mourir). Une fois l'interrogatoire fini (et la demande de devenir pigiste à Mad Movies rejetée [je l'aurai un jour, je l'aurai] ), retour au Théâtre du Passage.

THE CALLER est l'autre déception de la journée. Une femme qui reçoit des appels d'une personne très encombrante venant du passé est une bonne idée. Enfin, si on n'a jamais vu les épisodes de TWILIGHT ZONE ou le film FRÉQUENCE INTERDITE. Le syndrome gloubi-boulga a encore frappé (def. : Syndrome récent qui touche bon nombre de films fantastique, consistant à multiplier les pistes, les thèmes, les rythmes et les styles jusqu’à en devenir indigeste. Cf : INSIDIOUS, THE VIOLENT KIND, et donc ce THE CALLER qui a au moins 30 mn de scènes en trop) Tout comme TODOS TUS MUERTOS, cela aurait pu faire un bon court métrage. Mais le réalisateur a voulu trop en faire et rajouter de multiples sous intrigues, qui servent très peu et desservent l'histoire principale (et il faut avouer que le facepalm a répétition provoque des migraines). Mais notre journée n'aura pas été vaine.

Voir EVIL DEAD réjouit déjà à la base le plus dépressif des suicidaires. Mais voir EVIL DEAD sur grand écran, et en péloche s'il vous plait, ça ne peut qu'apporter la Joie et la Paix sur Terre durant 85 minutes. L'ambiance dans la salle était à la hauteur du film et même le temps helvète a décidé d'être de la partie. Difficile de faire la différence entre l'orage se déchainant sur le pauvre Ash et ses amis, et le notre! Certes, les effets spéciaux ont quelque peu vieillis, mais les fans s'en moquent. Certains rentrent même chez eux pour pouvoir regarder EVIL DEAD 2 et 3. Bonne idée certes, mais le film suivant vaut le coup d’œil si on a l'estomac bien accroché.

Car les 85 minutes de bonheur sont passées. Place à l'horreur avec THE GIRL NEXT DOOR, adapté du roman de Jack Ketchum est insoutenable. Devant nos yeux se déroule l'histoire de Meg, maltraitée par sa famille adoptive. Tortures, viols, l'horreur devient de plus en plus intense, et il faut l'avouer, toute cette violence choque au plus haut point. En effet, non seulement c'est une histoire vraie (ce qui dans notre esprit peut être difficile à gérer), mais il y a aussi un détail perturbant: ce n'est pas le gore qui donne envie de vomir! Amateurs de sang, vous risquez de ne pas trouver votre compte: aucune scène montrant les sévices n'est vue à l'écran. Et c'est sans doute ça le pire. Tout au fond de nous, nous voulons voir ce qu'il se passe, notre côté voyeur est frustré et c'est sans doute cela le plus angoissant. Ainsi, si vous voulez des émotions fortes, allez-y. Mais si vous ne vous sentez pas aptes à supporter autant de violences, suivez le conseil de l'auteur: ne le regardez pas et sortez le plus vite de la salle.

C'est donc sous la pluie (qui permet de cacher les larmes) que nous rentrons, épuisés physiquement et moralement.

Avant-dernier jour. La fatigue s'accumule et l'envie de rester dormir grandit. Malgré le lit confortable, nous nous devons d’accomplir notre destinée pour que VOUS, chers lecteurs, puissiez découvrir l'univers du NIFFF. Car ce n'est pas que films fantastiques et publicités insupportables, NON! C'est aussi les Dobbys, le Jardin anglais et son réseau internet gratuit, les moineaux quémandant un bout de poulet (cannibales!), le public bon-enfant hurlant « Ta gueule!! » à la madame qui nous souhaite une bonne séance (alors que si on a envie de passer une mauvaise séance, on passe une mauvaise séance. C'est pas une madame sur un écran qui va me dire comment passer ma séance). Et à propos de séance, il y a un détail que nous avons omis de signaler: la superposition des projections. Corneille aurait été fier des organisateurs du NIFFF. Ces derniers font choisir chaque festivalier entre un film de cœur ou un film de raison (en gros un film de la rétro gore ou un nouveau dont on n'est pas sur).

C'est ainsi que je quitte Corvis qui part voir IRONCLAD seul car je ne suis pas du tout fan des films médiévaux (à part ALEXANDRENIEVSKI mais c'est un cas à part vous en conviendrez). Je me dirige vers le Temple du Bas et ses sièges inconfortables pour voir donc STAKE LAND. Sur le papier il est marqué que c'est un survival avec des vampires. C'est vrai. Rien de plus, rien de moins. Ce film aurait pu ne pas exister cela aurait été pareil pour moi. J'ai eu l'impression d'avoir déjà vu l'histoire des centaines de fois. Il n'y a que quelques idées qui s'élèvent au milieu des stéréotypes. Peut être cette façon de caricaturer les situations et les personnages était voulue par le réalisateur, mais il aurait sans doute dû pousser le vice plus loin. Bref, si vous êtes un féru des survivals, ou des vampires, des sous-textes fustigeant la/les religion(s), ou des trois, alors allez le voir, cela vous divertira au plus haut point. Mais si vous avez besoin d'originalité et de ce petit plus qui fait que l'on apprécie ce type de film plutôt qu'un autre, alors passez votre chemin.

De mon côté, le huis-clos médiéval IRONCLAD de Jonathan English (réalisateur d’un PUNISHER de sinistre mémoire) s’avère une série B brutale tout à fait respectable, même si elle n’atteint ni dans l’histoire ni dans la réalisation les cimes d’un EXCALIBUR ou d’un KINGDOM OF HEAVEN (qui effectivement n’avaient rien de série B ). Si dans l’absolu, le concept, où se rencontrent INGLORIOUS BASTARDS, LES SEPT MERCENAIRES ET ALAMO (voire ZULU) a tout pour plaire, il faut bien avouer que le film souffle le chaud et le froid, tour à tour violent et lyrique (au petit jeu du gore, il surpasse aisément le récent CENTURION de Neil Marshall, grâce notamment aux CGI beaucoup moins présents et surtout beaucoup plus discrets) ou flirtant avec le ridicule (la palme revenant, j’hésite, soit à la hache en plastique du picte, soit à la châtelaine finissant par venir démastiquer du danois à la hache au milieu des autres). Pareil pour la crédibilité historique régulièrement mise à mal. Mis à part cela, le film se paye un casting 4 étoiles (Brian Cox, James Purefoy, Paul Giamatti, Charles Dances, Derek Jacobi, Jason Flemyng, et Kate Mara en lumineuse potiche) et arrive à ne pas foirer la sempiternelle romance du héros. Reste la dernière minute, incroyablement naze. On attendra de voir la version complète, longue de 135 minutes, quand la version projetée ici n'en faisait que 115.

C'est l'heure des retrouvailles pour THE UNJUST, film confirmant (si besoin était) la suprématie des coréens en matière de scénario tordu et d'histoire haletante. Écrit par Park Hoon-jung (I SAW THE DEVIL) et réalisé par Ryoo Seung-wan (FRÈRES DE SANG), THE UNJUST est ce genre de film auquel il faut s'accrocher. Et cela a été très compliqué au début, tant le métrage ne s’abaisse jamais à prendre le spectateur par la main, alors que le scénario touffu et la structure complexe l’auraient presque exigé. Du coup, certains resteront peut être sur le carreau. Pourtant, une fois le temps d’adaptation passé, le spectateur est entrainé, en même temps que les personnages, dans une spirale de trahisons, de violence, et de coups fourrés, dans un Séoul corrompue et menacé par un tueur de jeunes filles. La question sous-jacente à toute ces intrigues est sans nul doute: « Jusqu'où peut-on aller pour gravir les échelons sociaux? ». Pas de gentils, pas de morale, le monde dépeint est sombre, violent, et perverti. Cinéphiles et cinéphages, vous devriez adorer.

Et on continue dans les films venant d'Asie avec le plus dingue, j'ai nommé HOUSE! (appelé aussi « le film qui rend fou », soit le film le plus taré et psychédélique de l’histoire des films d’horreur, et qui, dès 1977, posait la base du splatter moderne et allait inspirer bon nombre de jeunes réalisateurs, dont un certain Sam Raimi pensant sans doute déjà à son EVIL DEAD) Je pense que le film pourrait se résumer avec un énorme WTF écrit en lettres de feu, mais ce serait trop peu dire alors que l'on n'a qu'une envie, c'est de parler pendant des heures et des heures des détails, de la musique (qui est restée dans la tête de bon nombre de festivaliers), du jeu d'acteurs, des gags, du film en somme. Vendu comme étant une comédie narrant l'histoire de sept adolescentes japonaises dans une maison hantée, ce long métrage est le film le plus hautement improbable qu'il m'ait était donné de voir (et pourtant je suis fan de THE FORBIDDEN ZONE, je ne devrais plus être surprise). Décors cheap (aaah le magnifique coucher de soleil peint sur toile utilisé pour plusieurs scènes), images kitchs qui feront plaisir aux amateurs de clips des années 70, séquences frisant le ridicule... Ce film est, à l'instar de PIECES, un sacré chef d'œuvre réalisé par un grand malade. C'est LA MAISON DU DIABLE sous LSD, mixé avec PLAN 9 FROM OUTTER SPACE. Attendez vous à tout et profitez de ce film à fond!

On enchaine avec un film d'un tout autre genre: RED, autre adaptation d'un roman de Jack Ketchum. Un homme voit son chien tué par trois adolescents. Inspiré d'une histoire vraie (encore), l'écrivain modifie la vérité pour faire de cet homme qui n'a pas réussi à obtenir gain de cause un personnage sombre et solitaire qui va chercher à réparer l'injustice dont il est victime. L'auteur lui-même explique que lorsqu'il a commencé à écrire l'histoire, il s'est dit: « Et si ça avait été le chien de Clint Eastwood? ». Une pléthore d'acteurs (Brian Cox, Amanda Plummer, Robert Englund...) se retrouvent dans ce drame qui, au-delà de l'histoire d'amour qui unit un être humain et son chien, dépeint une société dans laquelle l'argent apporte une sécurité, peu importe les actes commis.

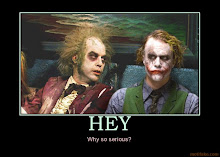

La journée se termine avec un classique produit par le studio cultissime qu'est Troma: THE TOXIC AVENGER. Premier d’une série lucrative de 4 films (plus un 5ème en préparation), THE TOXIC AVENGER prend place à Tromaville (qui affiche glorieusement le titre de ville la plus polluée) et suit les péripéties de Melvin, adolescent martyrisé par les membres de la salle de sport où il officie en tant que balayeur. Le jeune homme, à la suite d'une très mauvaise plaisanterie tombe dans une cuve de produit chimique et se transforme en un monstre moitié Elephant Man, moitié Hulk. Dans une ville où le moindre de ses concitoyens, de la playmate au maire, est un criminel en puissance, Il décide de corriger la racaille qui la gangrène de manière très intéressante (voire hilarante). On notera qu'une réplique d'un des voyous se retrouvera des années plus tard dans un petit film intitulé THE DARK KNIGHT (pour les curieux il s'agit de la phrase « Good evening ladies and gentlemen. We're tonight's entertainement »). Bref, c'est du Troma, donc un pur délire scénaristique et graphique (avec mention spéciale pour la voix du monstre plus proche d'un bellâtre de publicité préventive qu'à celle de quelqu'un tombé dans une cuve).

Neuchâtel, dernier jour. « Aaahhh, quelle heure il est ? » 9h30, AM. « Wah, déjà ? » Non mais j’avance un peu.

Pendant que j’octroie quelques heures de sommeil de plus à mon corps engourdi (et oui, la fatigue a eu raison de moi, ça y est, j’ai la grippe), Harley s’est réveillée dès potron minet pour tenter de récupérer des places pour la soirée de clôture. Car oui, aucun festival n’est parfait, et le NIFFF ne déroge pas à la règle, l’organisation des billets presse et festivaliers est quelque peu bizarre, voire chaotique. Alors qu’on nous a bien expliqué que l’obtention se faisait au jour le jour, nous avons appris la veille au soir que la réservation des billets de clôture se faisait dès le début du festival (sans que cela soit marqué nulle part) et que la séance était complète depuis samedi dernier. Ce qui, pour rendre compte des résultats, nous serait fort préjudiciable.

C’est donc dès 8h30 qu’Harley a fait le pied de grue, pour s’entendre dire que non, tout va bien, nous aurons nos entrée sans soucis, nous sommes sur la liste des « guests » (ce qui ne signifie pas grand chose mais enfin bon) .

Et on peut donc me qualifier de super héroïne (enfin), car avec le peu d'heure de sommeil que je me coltine depuis le début du festival, je peux vous assurer que cela fut très ennuyeux d'attendre devant un bâtiment vide, aucune file d'attente à l'horizon. De plus Corvis ayant besoin de se reposer, j'ai donc passer ma matinée à écrire sur les quelques films des deux jours précédents. La fatigue l'emporte, je décide de me faire un petit plaisir et de manger un plat végétarien (une plâtrée de pâtes au pesto) au restaurant du Théâtre du Passage

Bref, nous commençons (enfin je commence, Harley étant occupé à apaiser son ventre affamé) par GRIFF THE INVISIBLE, nouvelle variation, après KICK-ASS, DEFENDOR et SUPER, sur le thème décidément à la mode du « real-life superhero ». Il arrive bien tard me direz-vous, et le mettre au côté de SUPER dans un même festival ne joue pas en sa faveur. Et bien oui, mais non. Il fait un parfait complément au film de James Gunn. Là où celui-ci utilisait le parcours d’un homme ordinaire voulant être extraordinaire, tout ça pour parler du mythe du superhéros, GRIFF THE INVISIBLE en prend le contrepied et nous présente une histoire de superhéros autoproclamé, simplement pour dépeindre le mal-être des inadaptés sociaux, des freaks.

Pour ma part, étant restée très peu de temps du fait que ma vessie et petite et que le café n'aide pas, mon avis ne peut se baser que sur la demi-heure aperçue. C'est bien. Très bien même. Pour un film australien, il y a décidément beaucoup d'humour anglais. Comme quoi on peut descendre de bagnards et avoir un esprit raffiné.

En voyant le superhéros comme une véritable pathologie (à ne pas forcément soigner d’ailleurs), il lance une belle déclaration d’amour à la naïveté et aux laissés pour compte, oscillant sans cesse entre le point de vue fantasque du personnage principal et la réalité, jusqu’à flirter carrément avec le fantastique. Une très belle découverte pour ce dernier jour, et comme le dit la belle de Griff, Melody : « Stay Freak ».

Juste le temps d’ingurgiter un sandwich et un yaourt (qui sont très bons en Suisse) qu’il est temps de retourner dans la salle du Passage pour le nouvel opus du déjanté Takashi Miike, le stakhanoviste de la pellicule qui, non content d’avoir réalisé 4 films en 2 ans, tous projetés en festival, nous explique par vidéo interposé qu’il ne peut être présent car il est en plein tournage de son 3ème film de l’année. Un grand respect. Respect également au film en lui même, NINJA KIDS, qu’on pourrait appeler Harry Potter à l’école des ninjas, tant sa structure et ses personnages virent carrément à la parodie du succès planétaire de Rowling, sans pour autant en singer les moindres détails. Après le gore outrancier (ICHI THE KILLER) ou glauque (AUDITION), le grotesque scabreux (VISITOR Q), le drame (BIG BANG LOVE), le western (SUKYAKI WESTERN DJANGO), le chambara (13 ASSASSINS) ou la respectabilité cannoise (HARAKIRI 3D), Miike s’attaque au film pour enfant, toujours avec la même maestria, la même folie visuelle, s’approchant du style manga comme aucun autre film live ne l’avait fait jusqu’à présent. Cela fait extrêmement plaisir de voir encore un film différent (et réussi) dans le paysage cinématographique Miikien. Et c'est surtout bourré d'humour. Et de crottes de chien. Mais surtout d'humour. En résumé, c'est beau, c'est drôle et on est heureux de ne pas l'avoir vu en odorama

Après la Ninja Academy, vient le temps de la dernière rétro de l’année. C’est avec impatience, devant les sempiternelles publicités pré-films passant en boucle qui en auront rendu fou plus d’un (heureusement nous avons des mots fléchés) que nous attendons la diffusion du rare THE FLESH EATERS, prémisse des films gore, contemporain de BLOOD FEAST et dont je n’avais jamais entendu parler. La nostalgie aidant, cela s’avère être une bonne surprise. Cette histoire de bactérie lumineuse et vorace, hantant les côtes d’une île déserte et dévorant la chair humaine des pauvres bougres venant faire trempette, est quand même sacrément originale, et même joyeusement gore pour l’époque. On pourrait aller jusqu’à dire, qu’elle est à la base de nombreux « monster movies » contemporain façon PIRANHA 3D, le charme suranné des effets spéciaux grattés à même la pellicule en plus. Même si le rythme est un peu faiblard et que les péripéties s'essoufflent, les personnages sont succulents, et le film va jusqu’au bout de son concept, jusque dans sa fin épique malgré les effets spéciaux sommaires.

Au sortir de FLESH EATERS, pas le temps de faiblir, il reste 30 minutes avant la clôture, et nous n’avons toujours pas nos places. Ici tout le monde court, patiente ou s’impatiente, et personne ne semble disposer à nous dire clairement ce qu’il en est en ce qui nous concerne. À peine apprenons-nous que nous sommes sur « liste d’attente » et que l’on va « faire l’appel ». Va-t-on être obligés de lever le doigt aussi ? Pas d’indications précises, pas d’informations claires, la communication fait défaut, et nous stagnons dans l’entrée en espérant ne pas repartir bredouille.

Finalement la lumière se fait. Devant le comptoir de la billetterie, on nous explique qu’une fois les possesseurs de billet entrés, on comptera les places vacantes, et on fera entrer une première fournée de personnes sur liste d’attente, suivant l’ordre de réservation. Joie et bonheur, la liste presse est prioritaire, et nous sommes premiers (tout compte fait cela aura payé de faire le pied de grue pendant près d'une heure). Cela aura été stressant et laborieux, mais nous sommes dans la salle.

La clôture alors ? Sobre, bien moins engoncée et longuette que l’ouverture. Forcément, le directeur technique nous narre, pour justifier son discours expéditif de remerciements, l’anecdote du discours officiel de 45 mn lors du festival du film suisse qui le traumatisa à vie. Puis les récompenses pleuvent, certaines attendues et d’autres surprenantes :

Prix de la compétition Asia : HELLO GHOST de Young-Tak Kim

Prix Titra Film : INSIDIOUS de James Wan

Prix du public : TROLLHUNTER de André Ovredal

Prix Mad Movies : THE VIOLENT KIND des Butcher Brothers

Prix de la jeunesse : WAKE WOOD de David Keating

Meliès d’argent du meilleur long-métrage européen : TROLLHUNTER de André Ovredal

Mention spéciale du jury : STAKE LAND de Jim Mickle

Narcisse du meilleur film : TROLLHUNTER de André Ovredal

À l’issu d’un tel palmarès, on retrouve le public survolté, prêt à hurler à la lune lors de la petite vidéo d’intro du festival, prêt à vociférer « Merci » lors du panneau indiquant que « L’Hebdo vous souhaite une bonne séance ». Comme d’habitude quoi. Sauf que le film de clôture, c’est MELANCHOLIA de Lars von Trier. Rongez votre frein les gars, malgré l’argument SF, cela sera sûrement du pur film d’auteur intimiste (si seulement les amateurs de films apocalyptiques et les férus de drames familiaux pouvaient se tenir la main).

MELANCHOLIA alors… Et bien entre nous les avis sont extrêmement partagés. Sachant que c’est le genre de film qui, sans nul doute, se verra déversé fiel et injures, ma diatribe sera courte et je laisserais rapidement la parole à Harley. Le gros problème, l’énorme problème de MELANCHOLIA, comme de Lars von Trier depuis la création du dogme, c’est son manque de sincérité, son absence de spontanéité. Tout paraît calculé, maitrisé, quand le film même se voudrait un abandon total. Je n’ai aucun problème ni avec la caméra portée intimiste, ni avec les images léchées sensitives, pour peu qu’elles aient un sens et une âme. Force est de constater que les images tournées en RED dans un ralenti extrême ressemble plus à une pub pour du parfum qu’à des œuvres picturales de la Renaissance, et que les passages intimistes forcent tellement le trait de la caméra embarquée (avec force cadrages hasardeux et mises au point en direct) qu’on flirte avec un « Dogme pour les nuls » rébarbatif. Impossible de ce fait de s’intéresser à une histoire intéressante, mais dépeinte avec une lourdeur extrême, et qui n’apporte rien de plus aux thèmes (quand thèmes il y a, la seconde partie apocalyptique se contentant de dépeindre la situation, ce qui dans l’absolu n’est bien sûr pas une mauvaise chose). La première partie fait penser à RACHEL SE MARIE (voire à PIÈCE MONTÉE dans ses touches d’humour), la seconde recycle bon nombre d’éléments disparates vu dans la plupart des (bons ou mauvais) films catastrophes existants, notamment l’excellent BEFORE THE STORM. Reste que le casting est parfait en tout point (John Hurt, Charlotte Rampling, Charlotte Gainsbourg, Kirsten Dunst, Kiefer Sutherland, Stellan Sarsgaard, Alexander Sarsgaard, Udo Kier) et que le film se paye certaines images (beaucoup plus spontanés) parmi les plus belles de l’année (lors d’un lever de planète en pleine nuit, et pour la toute fin absolument magnifique). Bref Melancholia ne mérite pas qu’on crache dessus, mais comme Antichrist (dont il reprend à la scène près la structure), ça n’est pas bien bon.

Quand Corvis m’a expliqué son point de vue sur ce film, je comprenais ses arguments mais j’ai toujours du mal à y adhérer. Pour moi MELANCHOLIA est un film époustouflant. Les plans ralentis du début, structurés, lisses, artistiques, contrastent avec les autres flous, rapides, voire même brouillons. L’histoire est celle des relations entre deux sœurs à l’approche de la fin du monde. Construit tel un dyptique, la première partie se veut basée sur les interactions entre membres d’une même famille, tandis que l’autre traite essentiellement des réactions que l’on peut avoir lorsque l’on découvre que toute vie va bientôt être détruite. Alors certes, cela semble, vu, vu, et revu, mais Lars Von Trier n’a sans doute pas cherché l’originalité mais plutôt l’authenticité. Sa démarche me semble proche de Zola : le réalisateur a voulu voir comment ses personnages allaient évoluer. Les événements nous semblent trop évidents ? Peut être est-ce sans doute dû au fait que les réactions sont normales. Les images sont trop maitrisées au début du film ? Peut être faut-il y voir un lien avec les tableaux que l’on entraperçoit durant le long métrage (certes le réalisateur trouve lui-même que cela fait trop « image pour réclame », mais bon, c'est trop tard, il avait qu'à y penser avant que je vois son œuvre). Bref, ce film est divisé, et divisait. C'était très dur de rester concentrée alors que l'on sent que la moitié de la salle se demande ce qu'elle fait là. Certains d'ailleurs sortent avant même le début de la deuxième partie. Aaah Lars. Pardonne les, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Chef d’œuvre ou arnaque, choisit ton camp camarade. Pour moi, Lars Von Trier, en dépeignant une histoire somme toute classique, a fait preuve d’originalité et continuera toujours à prouver que ses films ne sont pas là pour nous divertir mais bien pour nous faire réfléchir sur non pas la société entière mais sur les interactions avec nos proches dans des situations de crise.

Fin du festival, fin des compte-rendus ? Et bien pas tout à fait, puisqu'après une pause casse-croûte dans un sympathique bouiboui avec Richard Bourderionnet de Sci-Fi Universe, il nous reste pour finir ces 9 jours de cinéma une petite sucrerie norvégienne, le NORWEGIAN NINJA de Thomas Cappelen Malling. Ou l’histoire vraie fantasmée d’une obscure division ninja des années 70, un fourre tout endiablé à base de boule à fumée, feng shui, costume d’invisibilité et complots diplomatiques, qui rappellerait presque les méfaits de Godfrey Ho si le ridicule et la vociférante anarchie de l’entreprise n’était pas assumés. Le charme suranné et les gags empilés avec un sérieux papal font sourire, mais le film reste quand même trop bancal dans son rythme et obscur dans son déroulement (je n’ai RIEN compris à l’histoire) pour satisfaire totalement.

Mon avis sera court: le début était rigolo.

Et puis c’est l’ultime retour sous la pluie, épuisés (Harley a même dormi durant les trois quarts du film, ouuuuhhhh) (mais euuuh je voulais faire croire que je n'avais apprécié que le début), des images plein la tête et des ampoules plein les pieds, trop crevés pour participer aux afters qui éclosent un peu partout.

LE NIFFF s’achêve, comme toujours, le spleen de fin de festival va faire effet, comme d’habitude, le retour sera sûrement parsemé d’embûches (avec la SNCF tout est possible), et pourtant, rien n’entame notre enthousiasme, et surtout la décision qui prend corps en nous : l’année prochaine, on revient ! Et avec un chargeur qui marche !